Josef Luger (1910 - 1950)

Ein „Schiheim“ für die kommunistische Jugendgruppe

15.03 – 05.08.1933 Schutzhaft Heuberg

23.05.1935 Festnahme

02.07.1938 KZ Dachau

27.09.1939 KZ Mauthausen

18.02.1940 KZ Dachau

19.08.1942 KZ Auschwitz

26.06.1944 KZ Neu-Dachs (Jaworzno)

November 1944 SS-Sondereinheit „Dirlewanger“

Dezember 1944 sowjetische Kriegsgefangenschaft

Josef („Sepp“) Luger wurde am 10. Januar 1910 in Asbach (damals Gemeinde Fraham), Bezirksamt Mühldorf (seit 1976 Waldkraiburg, Oberbayern), als unehelicher Sohn der Dienstmagd Therese Luger geboren. Er wuchs als Einzelkind bei seinen Großeltern, Josef und Anna Luger, auf dem Meier-Hof in Asbach auf und besuchte die katholische Volksschule im vier Kilometer entfernten Jettenbach (Landkreis Mühldorf am Inn). Danach verdingte er sich als Knecht in der Landwirtschaft und besuchte die ländliche Berufsschule. Später entschloss er sich zu einer Umschulung als Hilfsschlosser und begab sich auf Wanderschaft.

Im Frühjahr 1928 kam der ledige junge Mann in das württembergische Köngen am Neckar. Bis Januar 1933 hatte er in der Gegend einen Arbeitsplatz. Danach war er kurze Zeit erwerbslos. Im Jahr 1928 oder 1929 war er dem Turn- und Gesangverein „Eintracht“ in Köngen beigetreten, der dem Arbeiter-Turn-und Sportbund angegliedert war. Zur selben Zeit war er zur Sozialistischen Arbeiterjugend (SAJ) in Köngen gestoßen, die er aber bald zusammen mit seinen damals schon eher kommunistisch gesinnten Freunden wieder verließ. Im Herbst 1932 trat er der Köngener Gruppe der Kommunistischen Jugend Deutschlands (KJVD) bei, der u.a. auch Otto Wisst angehörte. Er verteilte politische Flugblätter und nahm an den Versammlungen und Wanderungen der KJVD-Ortsgruppe teil.

Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme kam er als Nazi-Gegner am 15. März 1933 in das Schutzhaftlager Heuberg bei Stetten am kalten Markt. Bei seiner Entlassung am 5. August 1933 musste er sich unterschriftlich verpflichten, sich künftig nicht staatsfeindlich zu betätigen. Anschließend war er einige Monate lang arbeitslos. Ab Februar 1934 hatte er eine ständige Beschäftigung als Maschinenschlosser bei der Firma Eberspächer in Oberesslingen, wo auch sein Köngener Freund Otto Wisst beschäftigt war. Luger wohnte im Marienweg 8 in Oberesslingen.

Die jungen Nazi-Gegner fanden Wege, unter der nationalsozialistischen Herrschaft ihre politische Kommunikation und Arbeit klandestin fortzuführen. So traf Luger sich mit seinen politischen Freunden bei Wanderungen und Ausflügen an den Bürgersee bei Kirchheim/Teck. Im Sommer 1934 kam er jeweils mittwochabends in der Wirtschaft „Drei Mohren“ in Esslingen mit dem politischen Leiter Wilhelm Deuschle und mit Werner Groß zusammen. Man plante, die früheren Mitglieder der Kommunistischen Jugend wieder zu sammeln und einen neuen Zusammenhalt zu schaffen.

Zusammen mit Werner Groß machte Luger das Haus eines - im Dorf als „Kommunist“ bekannten - Bauern am Ortsrand von Donnstetten (Römerstein) ausfindig, um es anzumieten und ein „Schiheim“ einzurichten. Dort traf man an den Wochenenden zusammen, las marxistische Schriften und diskutierte sie. Der Plan war, alle Teilnehmenden als Vorbereitung für den Anschluss an die illegale Kommunistische Partei (KPD) zu schulen. Eine zentrale Rolle spielte der Kommunist Theodor Schönleber sowohl bei der Versorgung der Gruppe mit verbotenem Lesestoff als auch bei der Organisierung illegaler Strukturen. Dieser mahnte zur Vorsicht und brachte die Gruppe dazu, das möglicherweise Verdacht erweckende „Schiheim“ aufzugeben, sich statt dessen an den Heimatorten unauffällig in Dreiergruppen zusammenzuschließen und diese in die KPD-Organisation einzubinden. Luger leistete regelmäßig Kurierdienste zur Verbreitung von illegalem Lesestoff, darunter kommunistische Tarnschriften wie „Der Kanarienvogel“.

Aufgrund seiner illegalen politischen Betätigung wurde Luger am 23. Mai 1935 vorläufig festgenommen. Am 29. Oktober 1935 erließ das Amtsgericht Stuttgart gegen ihn und weitere Beschuldigte aus seiner Widerstandsgruppe Haftbefehl "je wegen 1 fortges. Verbrechens der Vorbereitung zum Hochverrat im Sinne § 83 Abs. 2 StGB. in Tateinheit 1 fortges. gemeinschaftlichen Verbrechens des § 2 des Gesetzes gegen die Neubildung von Parteien vom 17.7.1933, vgl. mit §§ 47, 73 StGB". Luger kam in Untersuchungshaft ins Gerichtsgefängnis Stuttgart I.

Am 2. Februar 1937 stand Luger dann mit 18 weiteren Gesinnungsfreunden und -freundinnen vor dem Oberlandesgericht Stuttgart, das ihn wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu einer Zuchthausstrafe von drei Jahren verurteilte. Ein Jahr acht Monate Untersuchungshaft wurden angerechnet. Unter den Verurteilten waren auch die späteren Mauthausenhäftlinge Werner Groß, Theodor Schönleber und Otto Wisst. In der Ludwigsburger Haftanstalt arbeitete Luger als Schuhmacher. In einem im Hinblick auf sein bevorstehendes Strafende verfassten Gutachten hieß es:

„Luger hat sich während der Strafhaft recht ordentlich gehalten, hat fleißig gearbeitet, war stets willig. Im täglichen Leben zeigte er sich als verständig, gutmütig, bescheiden. Zur Zeit der Tat war er noch ziemlich jung; Unbesonnenheit und mangelnde Überlegung dürften zur Tat mitgewirkt haben. Wir halten ihn für einen Mitläufer und glauben, dass der Zweck der Sühne und Abschreckung erreicht ist. Vor neuen Verfehlungen und kommunistischen Machenschaften wird er sich hüten. Straffreie Führung in der Zukunft nehmen wir an. Schutzhaft ist entbehrlich. Er hat durch die Strafe einen scharfen Denkzettel erhalten.“

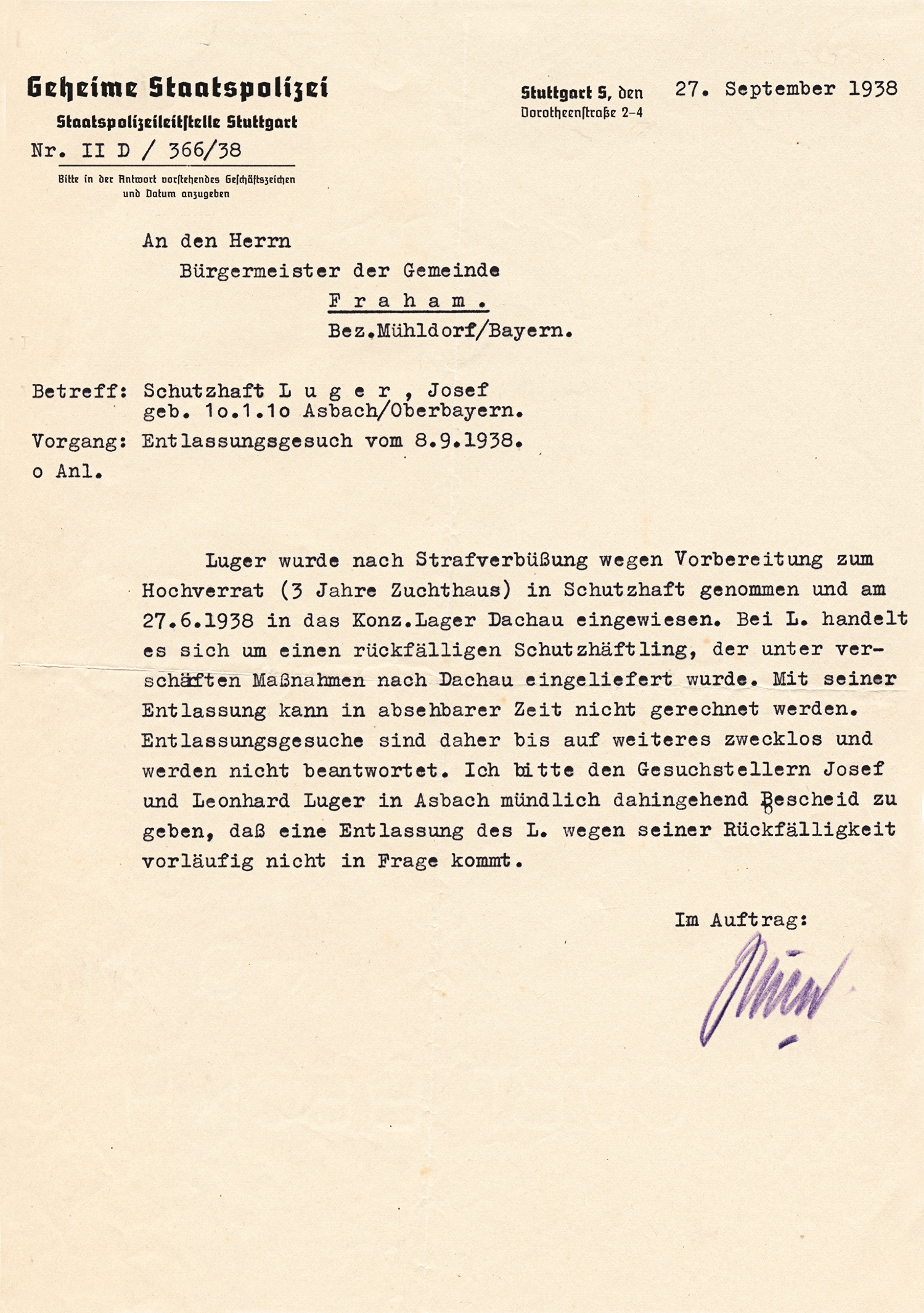

Die Gestapo ließ sich von dieser Fürsprache - wie meist bei kommunistischen Aktivisten - nicht im Geringsten beeindrucken. Nach Verbüßung seiner Justizstrafe im Zuchthaus Ludwigsburg kam Luger „zur Prüfung der Schutzhaftfrage“ in das Polizeigefängnis II in Stuttgart. Danach brachte die Gestapo Luger über die Haftanstalt Augsburg (in Augsburg existierte eine eigene Gestapostelle) als Zwischenstation am 2. Juli 1938 in das Konzentrationslager Dachau (Häftlingsnummer 17.987, Kategorie: 2xSchutzhaft), Block 19/3. Ein Entlassungsgesuch seiner beiden Onkel Josef und Leonhard Luger wurde von der Stuttgarter Gestapo in einem Schreiben an den Bürgermeister der Gemeinde Fraham im September 1938 abgewiesen. Der Bürgermeister durfte die Angehörigen nur mündlich über den polizeilichen Ablehnungsbescheid informieren.

Vom KZ Dachau wurde Luger anlässlich der zeitweiligen Umnutzung des Lagers für Ausbildungszwecke der SS am 27. September 1939 in das KZ Mauthausen überstellt. Über seinen Aufenthalt dort ist Näheres nicht bekannt.

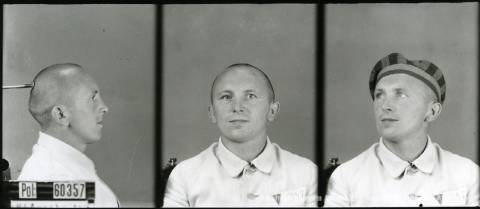

Am 18. Februar 1940 kam er zurück ins KZ Dachau und erhielt die neue Häftlingsnummer 143. Zusammen mit anderen aus Mauthausen nach Dachau zurückgekehrten politischen Häftlingen kam er in Block 30. In Dachau zählte er zum „Revierpersonal“ und war „vom Antreten befreit“. Am 19. August 1942 wurde er zusammen mit 16 weiteren als „Revierpfleger“ bezeichneten Häftlingen von Dachau in das KZ Auschwitz überführt (Häftlingsnummer 60.357). Am 2. Juni 1943 kam er zur Behandlung in den Häftlingskrankenbau Auschwitz-Monowitz. Am 26. Juni 1944 wurde er vom Häftlingskrankenbau KZ Monowitz zum Auschwitz-Außenlager Neu-Dachs (Jaworzno) versetzt. Bis zu 5.000 Häftlinge kamen in dem etwa 25 Kilometer nördlich von Auschwitz/Oświęcim gelegenen Lager Neu-Dachs in Kohlegruben und beim Bau eines Kraftwerks zum Einsatz. Es wurde vermutet, dass er dort inhaftiert blieb, bis am 19. Januar 1945 das Lager durch Kämpfer der lokalen Armia Krajowa (polnische Heimatarmee) übernommen wurde.1 Da sich in Unterlagen des Internationalen Suchdienstes in Arolsen die abweichende Angabe findet, er sei am 1. Mai 1945 in Auschwitz befreit worden, wurden von uns weitere Recherchen angestellt. Diese ergaben, dass Luger in Wahrheit vor Kriegsende zur SS-Sondereinheit „Dirlewanger“ herangezogen wurde und dann in sowjetische Kriegsgefangenschaft kam.

Sehr wahrscheinlich wurde Luger Anfang November 1944 für die SS-Sondereinheit „Dirlewanger“ rekrutiert. Diese bereits 1940 aufgestellte militärische Spezialeinheit unterstand dem mehrfach vorbestraften Oskar Dirlewanger und gelangte zu trauriger Berühmtheit aufgrund ihrer in großem Ausmaß begangenen Kriegsverbrechen - so etwa bei der Niederschlagung des Warschauer Aufstandes 1944, wo sie eine selbst für SS-Einheiten außerordentliche Grausamkeit und Brutalität an den Tag gelegt hatte. Auch ausgesuchte KZ-Häftlinge kamen in der Einheit zum Einsatz. Nachdem Heinrich Himmler seine Zustimmung erteilt hatte, wurden bis zum 3. November 1944 weitere 1910 Häftlinge für Dirlewanger rekrutiert, die aus allen großen Lagern kamen – so beispielsweise aus Auschwitz 400, aus Dachau 300 oder aus Mauthausen 30 Mann. Die Ausmusterung sollte durch die jeweiligen Lagerkommandanten vorgenommen werden und explizit gerade auch politische Häftlinge mit einbeziehen. Es ist davon auszugehen, dass Luger sich unter den 400 für Dirlewanger ausgehobenen Auschwitz-Häftlingen befand. Über die damalige Rekrutierungspraxis in Auschwitz berichtete der jüdische Kommunist Bruno Baum: „Eines Tages wurden alle rotwinkligen deutschen Häftlinge zusammengeholt. Es waren rund 600. Man (...) forderte sie auf, sich freiwillig zur Wehrmacht [man versuchte die Häftlinge über ihre geplante SS-Verwendung zu täuschen] zu melden. (...) Einige Tage später wurden 90 Mann unabhängig (davon), ob sie sich gemeldet hatten oder nicht, nach vorn bestellt. Der Maßstab war: die Leute zu nehmen, die im Lager als Kommunisten in Erscheinung getreten sind. Sie wurden gleich in SS-Uniformen gesteckt und bekamen Soldbücher auf die SS-Division Dirlewanger“. Ab dem 7. November 1944 verließen die für die SS-Sonderformation Dirlewanger bestimmten politischen Häftlinge die verschiedenen Konzentrationslager. Ziel war das etwa 50 Kilometer östlich von Auschwitz gelegene Krakau, wo die Dirlewanger-Truppe seit kurzem ihre „Ersatzeinheit“ unterhielt. Danach ging es ohne nennenswerte „Feindberührung“ nach Süden über das slowakische Ružomberok (deutsch: Rosenberg) nach Diviaky, wo die Rekruten mit Waffen versehen und an diesen kurz ausgebildet wurden. Lugers weiterer Weg ist nicht exakt nachzuverfolgen, da nicht eindeutig belegt ist, welcher Formation der „Dirlewanger“-Sondereinheit er angehörte. Während anscheinend die allermeisten der politischen Auschwitz-Häftlinge in das II./SS-Regiment 2 kamen, soll Luger einer späteren Zeugenaussage zufolge jedoch ins I./SS-Regiment 2 eingegliedert worden sein. Über dieses I. Bataillon sind uns, außer dass es erst ein oder zwei Tage nach dem II. Bataillon zum Einsatz kam, keine weiteren Einzelheiten bekannt.

Am 10. Dezember 1944 traf der Befehl für die „Dirlewanger“-Einheiten zum Abmarsch an die deutsch-sowjetische Front ein. Am übernächsten Tag befanden sich die Kompanien des II. u. III./SS-Regiments 2 der Dirlewanger-Einheit in ihrem ersten Einsatz und bezogen bei dem etwa 80 Kilometer nördlich von Budapest gelegenen Ipolyság (deutsch: Eipelschlag, slowakisch: Šahy) Stellung. Die politischen ehemaligen KZ-Häftlinge, die sich seit ihrer Rekrutierung mit dem Gedanken getragen hatten, keinesfalls für die SS zu kämpfen, sondern zum Feind überzulaufen, sahen hier ihre Chance gekommen. Es war unter den „Politischen“ vereinbart, auch bei Androhung härtester Strafen keinen Schuss in die gegnerische Richtung abzugeben. Sie begannen, sich durch das Gefechtsfeld durchzuschlagen, freilich unter großen Verlusten, da sie dem Feuer beider feindlicher Lager ausgesetzt waren. Später, als man auf sowjetischer Seite die Situation verstanden hatte, legte die Rote Armee Gefechtspausen ein, um den Übertritt weiterer deutscher „Dirlewanger“-Leute zu erleichtern. Insgesamt gelang es so rund 500 ehemaligen politischen KZ-Häftlingen zur Roten Armee überzulaufen. Ihre Behandlung als Kriegsgefangene war Berichten zufolge unterschiedlich, es dürfte zumindest zunächst von sowjetischer Seite die Skepsis gegenüber den Überläufern, die SS-Uniformen trugen, überwogen haben – so sehr sie auch versicherten, gute kommunistische Genossen zu sein. Die unmittelbare militärische Folge des Massenübertritts der ehemaligen KZ-Häftlinge war, dass die dezimierten Dirlewanger-Einheiten von der Front abgezogen wurden. Nach Einschätzung von Militärhistorikern trug das massenhafte Überlaufen mit dazu bei, dass die Rote Armee durchbrechen und in Budapest 190.000 Soldaten der Wehrmacht und Waffen-SS einkesseln konnte.

Die zur Roten Armee übergelaufenen ehemaligen KZ-Häftlinge wurden in einem zweieinhalbtägigen Marsch aus dem unmittelbaren Frontbereich heraus nach dem 34 Kilometer nördlich von Budapest gelegenen Vác (deutsch: Waitzen) geleitet. Dort wurden sie – ausgerechnet! – im Zuchthaus vor Ort untergebracht. Josef Lugers Anwesenheit dort ist durch einen Zeugenbericht belegt. Da auch Vác im Einflussbereich der Front lag, wurden die übergelaufenen ehemaligen KZ-Häftlinge und andere Kriegsgefangene nach Osten ins ungarische Hinterland in mehreren Kolonnen in Marsch gesetzt. Nach Erinnerungsberichten war es ein Elendsmarsch voller Entbehrungen und Strapazen, bei dem es vorkam, dass die sowjetischen Wachleute Zurückgebliebene kurzerhand erschossen. Schließlich erreichte man den Ort Jászberény, wo in ehemaligen Kasernen ein Durchgangslager für Kriegsgefangene eingerichtet worden war. Nach etwa zweiwöchigem Aufenthalt dort ging es weiter nach Poroszló, wo sich unter den schwächer werdenden ehemaligen KZ-Häftlingen vermehrt Krankheiten ausbreiteten. Während die halbwegs Gesunden am 19. Januar 1945 nach Osten und schließlich ins Innere der Sowjetunion weitertransportiert wurden, blieben aus dem Kreis der Überläufer zirka 60 meist schwer an Ruhr Erkrankte zurück. Diese kamen nach einigen Tagen per Bahn in das Kriegsgefangenenlager im 80 Kilometer weiter östlich gelegene Debrecen, wo Lugers Aufenthalt durch eine erhalten gebliebene Liste ehemaliger politischer KZ-Häftlinge nachgewiesen ist. Das Kriegsgefangenenlager Debrecen war ein Gefangenenlazarett innerhalb eines Lazaretts für sowjetische Soldaten. Zusammen mit zehn bis zwanzig „Invaliden“ kam Luger im Sommer 1945 von dort nach Szeged. Ob und wann Luger aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft entlassen wurde, ist ungeklärt. Die Invalidengruppe aus Szeged wurde über Budapest nach Bratislava gebracht. In Wien soll am 4. September 1945 einigen die Flucht aus diesem Transport gelungen sein.2

Zu einem uns nicht bekannten Zeitpunkt kam Josef Luger nach München, wo er bei seiner Tante Anna Hanslick in der Ostpreußenstraße31 unterkam und sich als selbstständiger Lastwagenfahrer betätigte.3

1949 stellte Luger einen Wiedergutmachungsantrag beim Bayrischen Landesentschädigungsamt München.4 Noch ehe der Antrag entschieden wurde, verlor Josef Luger sein Leben in Folge eines Verkehrsunfalls. Er verstarb ledig und kinderlos am 17. September 1950. Das Wiedergutmachungsverfahren ging weiter. Am 11. Juli 1951 sandte der Internationale Suchdienst in Arolsen (ITS) eine Inhaftierungsbescheinigung für Josef Luger an das Bayerische Landesentschädigungsamt München. Noch im September 1970 korrespondierte der ITS mit dem Bayerischen Landesentschädigungsamt in Sachen Josef Luger.

In den 1990er Jahren befasste sich der Stadtarchivar von Waldkraiburg, Konrad Kern, mit dem Fall Josef Luger. Anlass war der Fund eines Schreibens der Stuttgarter Gestapo, in dem eine Entlassung Lugers aus dem KZ abgelehnt wurde. Berührt vom Schicksal des Mannes begann der Archivar zu recherchieren und konnte u.a. 1994 mit dem Zeitzeugen Erich Gessmann Kontakt aufnehmen, welcher seinerzeit mit Josef Luger verhaftet worden war und mit ihm in Untersuchungshaft gesessen hatte. Im Jahr 2010 schließlich erschien eine vom Förderkreis Stadtmuseum Waldkraiburg e.V. herausgegebene im Rahmen eines Geschichtswettbewerbs entstandene Schülerarbeit zu Josef Luger.

Die Markierung auf der Übersichtskarte zeigt Josef Lugers Wohnadresse zur Zeit vor seiner Verhaftung: Marienstraße 8 im Esslinger Stadtteil Berkheim.

- 1

Vgl. Küllstädt 2010, S. 152. In einem Antrag des Bayerischen Landesentschädigungsamts vom 19. Mai 1951 an den Internationalen Suchdienst Arolsen auf Ausstellung einer Inhaftierungsbescheinigung für Josef Luger ging das Entschädigungsamt davon aus, dass Luger am 1. Mai 1945 in Auschwitz befreit worden sei. Noch im Jahr 1970 wurde diese Angabe auf einer Karteikarte des ITS erneut festgehalten.

- 2

Klausch S. 352

- 3

Debrecen-Liste: Ostpreußenstraße 29; Küllstädt S. 152: Ostpreußenstraße 31

- 4

Die Wiedergutmachungsakte konnte von uns aus arbeitsökonomischen Gründen noch nicht eingesehen werden.

Quellen und Literatur

ITS Digital Archive, Arolsen Archives

130429338 (Zugangsbuch Dachau)

130430000 (Zugangsbuch Dachau)

129536374 (Josef LUGER) (ED-Foto Auschwitz)

11834264,11834265 (Auszüge aus Gefangenenbüchern der Haftanstalt Augsburg)

9949855, 9896278, 9904147, 131467103 131468140, 131468142,131468150, 9907730ff. (KZ Dachau)

9922448 (blockweise Verteilung der Schutzhäftlinge 2xKl im KZ Dachau)

9913598 (Transportlisten, Abgänge vom KZ Dachau)

9913600 (Transport nach Auschwitz am 19.8.42)

530110 (Namenverzeichnisse von kranken Häftlingen, die im Häftlingskrankenbau Monowitz behandelt wurden)

526498 ("HAUPTBUCH" 1, 4, 5, 8, 9, 12, 14 des SS-Hygiene-Instituts Auschwitz Bakteriologische und serologische Untersuchungsergebnisse von Häftlingen und SS-Männern des Konzentrationslagers Auschwitz April 1943 - Mai 1944)

507776 (Zu- und Abgangsverzeichnis des Häftlingskrankenbaus Monowitz vom 07.07.1943 bis 19.06.1944)

5167205 u. 5167206: SS-Sonderformation "Dirlewanger". Diese Liste umfasst Namen ehem. Häftlinge des KZ Dachau, aber auch einiger anderer KZ, die im Dezember 1944 in der Slowakei zur Roten Armee übergelaufen sind. Zusammengestellt auf Grund des Tagebuches der 10. Kompanie "Dirlewanger", geführt von Robert Schober. „31. Luger, Josef (Sepp) Dachau, München, gestorben“. Die Liste enthält 90 Namen.

Korrespondenzakte TD 993 662, Such- und Bescheinigungsvorgang für Josef Luger

Bundesarchiv

R 3017/31072

R 3001/181834 (Reichsjustizministerium, Digitalisat nicht frei verfügbar)

Staatsarchiv Ludwigsburg

E 356 d II Bd 7

Konrad Kern, Stadtarchiv Waldkraiburg, Schreiben v. 10.6.2025

Hans-Peter Klausch: Antifaschisten in SS-Uniform. Schicksal und Widerstand der deutschen politischen KZ-Häftlinge, Zuchthaus- und Wehrmachtsgefangenen in der SS-Sonderformation Dirlewanger. Bremen 1993.

Verena Küllstädt und Alexander Silantev: Josef Luger. Mitglied einer Kommunistischen Gruppierung während der NS-Zeit." In: Unser Waldkraiburg, Heft 13, Oktober 2010, S. 137-155.

Rolf Michaelis: Die SS-Sturmbrigade "Dirlewanger". Vom Warschauer Aufstand bis zum Kessel von Halbe. Berlin 2003, S. 57 f.

Oberbayerisches Volksblatt v. 10.11.2010: "Josef Luger: Ein Kommunist gegen den Nationalsozialismus“ (nicht barrierefrei).

© Text und Recherche:

Roland Maier, Stuttgart

Stand: Juni 2025

www.kz-mauthausen-bw.de